अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् |

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह: || 8||

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च |

जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोषानुदर्शनम् || 9||

असक्तिरनभिष्वङ्ग: पुत्रदारगृहादिषु |

नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु || 10||

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी |

विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि || 11||

अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्वज्ञानार्थदर्शनम् |

एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा || 12||

अमानित्वम्-विनम्रता; अदम्भित्वम्-आडम्बर से मुक्ति; अहिंसा-अहिंसा; क्षान्ति:-क्षमाशील; आर्जवम्-सरलता; आचार्य-उपासनम्-गुरु की सेवा; शौचम्-मन और शरीर की पवित्रता; स्थैर्यम्-दृढ़ता; आत्म-विनिग्रहः-आत्म संयम; इन्द्रिय-अर्थेषु–इन्द्रियों के विषय में; वैराग्यम्-विरक्ति; अनहंकार:-अभिमान से रहित; एव-निश्चय ही; च-भी; जन्म-जन्म; मृत्यु-मृत्युःजरा-बुढ़ापा; व्याधि-रोग; दुःख-दुःख का; दोष-बुराई; अनुदर्शनम् बोध; असक्ति-आसक्ति; अनभिष्वङ्गः-लालसा रहित; पुत्र-पुत्र; दार-स्त्री; गृह-आदिषु–घर गृहस्थी आदि में; नित्यम्-निरंतर; च-भी; सम-चित्तत्वम्-समभाव; इष्ट इच्छित; अनिष्ट–अवांछित; उपपत्तिषु–प्राप्त करके; मयि–मुझ में; च-भी; अनन्य-योगेन–अनन्य रूप से एकीकृत; भक्ति:-भक्ति; अव्यभिचारिणी-निरंतर; विविक्त-एकान्त; देश-स्थानों की; सेवित्वम्-इच्छा करते हुए; अरति:-विरक्त भाव से; जन-संसदि-लौकिक समुदाय के लिए; अध्यात्म आत्मा सम्बन्धी; ज्ञान-ज्ञान ; नित्यत्वम्-निरंतर; तत्त्वज्ञानं-आध्यात्मिक सिद्वान्तों का ज्ञान; अर्थ हेतु; दर्शनम् दर्शनशास्त्र; एतत्-यह सारा; ज्ञानम्-ज्ञान; इति–इस प्रकार; प्रोक्तम्-घोषित; अज्ञानम्-अज्ञान; यत्-जो; अत:-इससे; अन्यथा-विपरीत।

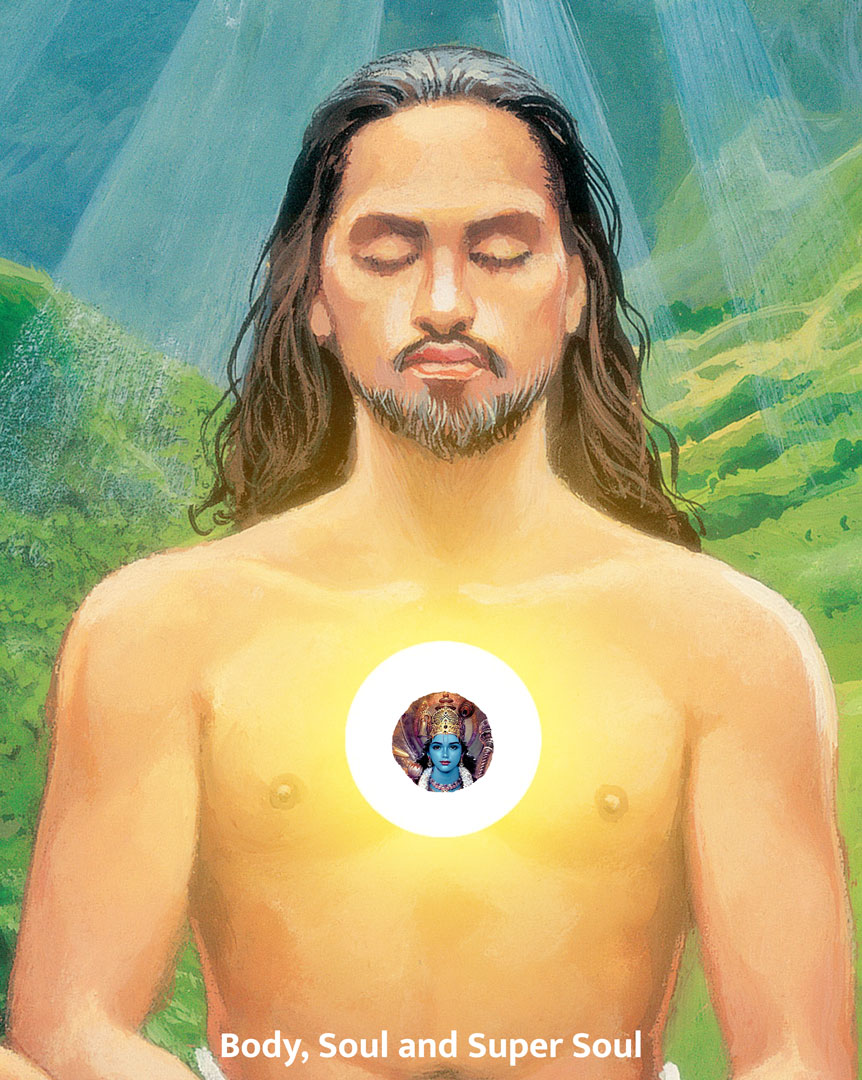

BG 13.8-12: नम्रता, आडंबरों से मुक्ति, अहिंसा, क्षमा, सादगी, गुरु की सेवा, मन और शरीर की शुद्धता, दृढ़ता और आत्मसंयम, विषयों के प्रति उदासीनता, अहंकार रहित होना, जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दोषों पर ध्यान देना, अनासक्ति, स्त्री, पुरुष, बच्चों और घर सम्पत्ति आदि वस्तुओं के प्रति ममता रहित होना। जीवन में वांछित और अवांछित घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति अनन्य और अविरल भक्ति, एकान्त स्थानों पर रहने की इच्छा, लौकिक जनों के प्रति विमुखता, आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिरता और परम सत्य की खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और जो भी इसके प्रतिकूल हैं उसे मैं अज्ञान कहता हूँ।

Start your day with a nugget of timeless inspiring wisdom from the Holy Bhagavad Gita delivered straight to your email!

क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान प्राप्त करना केवल बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। पुस्तकीय ज्ञान किसी के चरित्र में परिवर्तन नहीं लाता किंतु आध्यात्मिक ज्ञान, के लिए हृदय की शुद्धता आवश्यक है। (यहाँ हृदय का उल्लेख शारीरिक अवयव के रूप में नहीं) मन और बुद्धि का कई बार हृदय के रूप में उल्लेख किया जाता है।

उपर्युक्त पाँच श्लोक गुण, प्रवृत्तियों, व्यवहार और मनोवृत्तियों का वर्णन करते हैं जो हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करते हैं।

नम्रताः जब हमें अपने क्षेत्र अर्थात् शरीर के गुणों जैसे सौंदर्य, बुद्धि, प्रतिभा, सामर्थ्य आदि पर अहंकार हो जाता है, तब हम यह भूल जाते हैं कि ये सब गुण हमें भगवान ने ही कृपापूर्वक प्रदान किए हैं। अहंकार के परिणामस्वरूप हमारी चेतना हमें भगवान से विमुख कर देती है। यह आत्मज्ञान के मार्ग में एक बड़ी बाधा है क्योंकि अहंकार मन और बुद्धि को प्रभावित करके पूरे क्षेत्र को दूषित कर देता है।

आडम्बर से मुक्तिः आडम्बर कृत्रिम व्यक्तित्व को विकसित करते हैं। मनुष्य के भीतर दोष होते हैं लेकिन वह बाहर से मुखौटा लगाए रखता है। बाह्य रूप से सदाचार का प्रदर्शन खोखला होता है।

अहिंसाः ज्ञान की प्राप्ति हेतु सभी प्राणियों के प्रति आदर भाव रखना आवश्यक है। इसके लिए अहिंसा का पालन करना भी आवश्यक है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है-“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् " अर्थात् यदि तुम किसी विशेष तरह के व्यवहार को स्वयं के लिए पसंद नहीं करते तो उनके साथ भी वैसा व्यवहार न करो।"

क्षमाः इसका तात्पर्य दुर्भावना मुक्त होना हैउन लोगों के प्रति भी जो हमारा अहित करते हैं और हमें कष्ट पहुँचाते हैं। वास्तव में दुर्भावना को मन में प्रश्रय देना हमारे लिए अधिक हानिकारक होता है। क्षमाशीलता के कारण विवेकी मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है।

सरलताः इसका तात्पर्य विचारों, वाणी और कर्मों की सरलता से है। विचारों की सरलता में छल, शत्रुता और कुटिलता से रहित होना सम्मिलित है। इसी प्रकार वाणी की सरलता में उपहास, निंदा, वृथा वार्तालाप, अतिशयोक्ति वर्णन न करने जैसी वृत्तियों से दूर रहना, कर्मों में सरलता में, सादा जीवन व्यतीत करना और सद्व्यवहार आदि सम्मिलित हैं।

गुरु की सेवाः गुरु से हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु से दिव्यज्ञान प्राप्त करने के लिए शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति, समर्पण और श्रद्धा युक्त होना चाहिए। गुरु की सेवा द्वारा शिष्य नम्रता और अनन्यता विकसित करता है जिससे प्रसन्न होकर गुरु उसे दिव्य ज्ञान प्रदान करता है। इसलिए श्रीकृष्ण ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यह कहा है कि "आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी सेवा करते हुए उनसे परम सत्य के बारे में जानों। ऐसा सिद्ध संत दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा क्योंकि उसने परम सत्य का अनुभव किया है।"

शरीर और मन की शुद्धताः आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की शुद्धता अति आवश्यक है। शाण्डिल्य उपनिषद् में वर्णन है-"शौचम् नाम द्विविधम्-बाह्यमांतर चेति (1.1)।" अर्थात् शुद्धता आंतरिक और बाह्य दो प्रकार की होती है।" बाह्य शुद्धता स्वास्थ्य की देखभाल, मन को व्यवस्थित करने में सहायता करती है लेकिन मानसिक शुद्धता का महत्त्व और अधिक होता है। इसे मन को पूर्णरूप से भगवान में केन्द्रित करके प्राप्त किया जा सकता है। जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने इसका विशद वर्णन किया है-

मायाधीन मलिन मन, है अनादि कालीन।

हरि विरहानल धोय जल, करु निर्मल बनि दीन।।

(भक्ति शतक-79)

"हमारा मायिक मन अनंत जन्मों से अशुद्ध है। इसे अति दीन बनकर भगवान के विरह की अग्नि में तपाकर निर्मल करो"।

दृढ़ताः भगवत्प्राप्ति ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे एक दिन में प्राप्त कर लिया जाए। दृढ़ता का अर्थ यह है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम अपने मार्ग पर निरंतर स्थिर बने रहें। शास्त्रों में वर्णन है-"चरैवेति चरैवेति, चरन् वै मधु विन्दति" अर्थात् आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो क्योंकि जो पराजय स्वीकार नहीं करते वे अंत में अनंत लाभ पाते हैं।"

आत्मसंयमः यह हमें ऐसे लौकिक सुखों के पीछे भागने से रोकता है जो मन और बुद्धि को दूषित करते हैं। आत्मसंयम व्यक्ति को दुर्व्यवसनों में लिप्त होने से रोकता है।

विषयों के प्रति उदासीनता:- यह आत्म संयम से आगे की अवस्था है। इसमें हमें स्वयं को बलपूर्वक रोकना पड़ता है। उदासीनता से तात्पर्य इन्द्रिय भोग से प्राप्त होने वाले आनंद से रहित होना है जो भगवत्प्राप्ति के मार्ग की अड़चन है।

अहंभाव से मुक्तिः अहंभाव 'मैं', 'मुझे' और 'मेरा' का बोध है। इसका वर्णन अविद्या के रूप में किया जाता है क्योंकि यह शारीरिक स्तर पर होता है और स्वयं की पहचान शरीर के साथ करने से उत्पन्न होता है। इसे 'अहम् चेतना' भी कहा जाता है। सभी सभी संत यह घोषणा करते हैं कि भगवान को अपने हृदय में लाने के लिए हमें अहंभाव से मुक्त होना चाहिए-

जब मैं था तब हरि नाहीं, अब हरि हैं, मैं नाहीं।

प्रेम गली अति सांकरी, यामें द्वे न समाहीं (संत कबीर)।।

"जब मैं अर्थात् अहम् था तब मेरे भीतर भगवान नहीं थे। अब भगवान हैं और 'मैं' अर्थात् अहं नहीं है। दिव्य प्रेम का मार्ग बहुत संकरा है जिसमें 'मैं' और 'भगवान' दोनों नहीं रह सकते।"

ज्ञान योग और अष्टांग-योग के मार्ग में अहम् से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक साधनाएँ हैं लेकिन भक्ति योग के मार्ग में इससे मुक्त होना अत्यंत सरल है। हम अहं (अहंचेतना) के सामने 'दास' जोड़ देते हैं और इसे दासोहम् (मैं भगवान का सेवक हूँ) बना देते हैं। अब मैं अर्थात् अहं हानिकारक नहीं रहता और अहं चेतना भगवत् चेतना में परिवर्तित हो जाती है।

जन्म, रोग, बुढ़ापा और मृत्यु के दोषों को पहचानना: यदि बुद्धि यह निर्णय न कर सके कि सांसारिक संपत्ति या आध्यात्मिक संपदा में से क्या अधिक महत्त्वपूर्ण है, तब दृढ़ इच्छा को विकसित करना कठिन हो जाता है। किंतु जब बुद्धि संसार की नीरसता जान लेती है, तब यह अपने संकल्प के प्रति दृढ़ हो जाती है। इस दृढ़ता को पाने के लिए हमें उन कष्टों का निरन्तर चिंतन करना चाहिए जो जीवन के अविभाज्य अंग हैं। यह वही सिद्धान्त है जिसे महात्मा बुद्ध ने आध्यात्मिक मार्ग पर स्थापित किया है। उन्होने एक रोगी व्यक्ति को देखा और सोचा कि संसार में रोग है, “मैं भी एक दिन रोग ग्रस्त हो जाऊंगा"। तत्पश्चात् उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और कहा, “यहाँ बुढ़ापा भी है तब मैं भी एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा" तत्पश्चात उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा और अनुभव किया कि “यह भी जीवन का सत्य है। इसका तात्पर्य है कि मुझे भी एक दिन मरना होगा।" बुद्ध की बुद्धि इतनी अद्भुत थी कि जीवन के इन सत्यों के एक ही बार दर्शन से उन्होंने संसार त्याग करने का निश्चय कर लिया। चूँकि हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है इसलिए हमें बार-बार इन सत्यों का चिन्तन करना चाहिए ताकि संसार की नीरसता के सत्य को अपने हृदय में स्थिर कर सकें।

अनासक्तिः इसका तात्पर्य संसार से विरक्ति विकसित करने से है। हमारे पास एक ही मन है और यदि हम इसे आध्यात्मिक लक्ष्य में लीन रखना चाहते हैं तब हमें इसे संसार के पदार्थों और व्यक्तियों से विमुख करना पड़ता है। साधक सांसारिक आसक्ति को भगवत्प्रीति में परिवर्तित कर देता है।

पति-पत्नी, बच्चों और घरआदि के प्रति मोह रहित होनाः ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ मन शीघ्रता से आसक्त हो जाता है। स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति परिवार और घर को 'मेरा' के रूप में पहचानता है। इसलिए ये मन में शीघ्र ही घर कर जाते हैं और मन को बंधन में डाल देते हैं। आसक्ति के कारण हम अपने परिवार से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं और जब हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब हमें मानसिक पीड़ा होती है। हमें परिवार में एक दूसरे के साथ बिछुड़ना पड़ता है और आपस में संबंध विच्छेद भी होते रहते हैं। यदि परिवार के कुछ लोग किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तब वे अस्थायी रूप से बिछड़ जाते हैं और यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तब यह वियोग स्थायी होता है। ये सारे अनुभव और ऐसी आशंकाएँ मन पर भारी बोझ डालती हैं और मन को खींच कर भगवान से दूर ले जाती हैं। इसलिए हमें असीम आनन्द प्राप्त करने हेतु पति या पत्नी, बच्चों तथा घर संपदा के विषय में नहीं उलझना चाहिए। हमें आसक्ति रहित होकर उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उसी प्रकार जैसे कि एक नर्स अस्पताल में निष्काम भाव से अपना कार्य करती है या अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति अपने धर्म का पालन करता है।

वांछित एवं अवांछित घटनाओं में समभाव रहनाः प्रिय और अप्रिय घटनाएँ उसी प्रकार घटती हैं, जैसे कि दिन और रात। ऐसा ही जीवन है। इन द्वैतों से ऊपर उठने के लिए हमें संसार के प्रति विरक्ति उत्पन्न कर आध्यात्मिकता को बढ़ाना सीखना चाहिए। हमें जीवन के परिवर्तनों में स्थिर रहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और सफलता में अत्यधिक प्रफुल्लित नहीं होना चाहिए।

मेरे प्रति अविरल और अनन्य भक्ति का भावः विरक्ति से तात्पर्य केवल यह है कि मन संसार की ओर नहीं जा रहा है। लेकिन जीवन का महत्त्व इससे कहींअधिक है। वास्तव में जीवन का अर्थ अभीष्ट कार्यों में व्यस्त रहना है। जीवन का लक्ष्य मन की भगवान के कमल चरणों पर अर्पित करना है। इसलिए श्रीकृष्ण ने यहाँ इस पर प्रकाश डाला है।

एकांत वास में रूचिः- सांसारिक लोगों की भांति भक्तों को अकेलापन दूर करने के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। वे एकान्तवास पसंद करते हैं ताकि उनका मन भगवान में लीन हो सके। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एकान्त स्थानों का चयन करते हैं, जहाँ वे अधिक गहनता से स्वयं को श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान के चिन्तन में लीन कर सकें।

समाज से विमुखताः भौतिकवादी मनुष्य सांसारिक लोगों और सांसारिक कार्यकलापों में आनंद ढूँढता है। लेकिन जो दिव्य चेतना विकसित करता है, वह इन गतिविधियों से स्वाभाविक दूरी बनाए रखता है और इसलिए लौकिक समाज से विमुख रहता है। यदि भगवान की सेवार्थ संसार में सम्मिलित होना अनिवार्य होता है तब भक्त इसे सहर्ष स्वीकार करता है, और मानसिक रूप से इससे अप्रभावित रहता है।

आध्यात्मिक ज्ञान में निष्ठाः सैद्धान्तिक रूप से कुछ भी जानना पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति यहजानता है कि क्रोध करना बुरा है, किन्तु फिर भी वह इसे अपने भीतर बार-बार प्रवेश करने का मार्ग प्रदान करता है। हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को क्रियान्वित करना सीखना चाहिए। केवल एक बार श्रवण करने से ऐसा तुरन्त नहीं होता। श्रवण करने के पश्चात हमें बार-बार इनका चिन्तन करना चाहिए। परम सत्य पर बार-बार विचार करने से वह आध्यात्मिक ज्ञान पुष्ट होता है जिसकी श्रीकृष्ण यहाँ चर्चा कर रहें हैं।

परम सत्य की खोजः पशु भी खाने, सोने, मैथुन क्रिया और आत्म रक्षा की गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। भगवान ने विशेषकर मनुष्य को ज्ञान शक्ति से संपन्न किया है। हमें शारीरिक सुखों में लिप्त रहने की अपेक्षा इन प्रश्नों पर विचार करने के योग्य बनना होगा—'मैं कौन हूँ? मैं इस संसार में क्यों आया हूँ? इस संसार की रचना कैसे हुई भगवान से मेरा क्या संबंध है? मैं अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे पूर्ण करुंगा।' सत्य की ऐसी तात्त्विक खोज हमारे विचारों को परिशुद्ध करके हमें पाशविक स्तर से ऊपर उठाती है और अध्यात्म के विज्ञान का श्रवण और अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है। उपर्युक्त वर्णित सभी प्रकार के गुण, प्रवृत्तियाँ, व्यवहार और मनोदृष्टि ज्ञान की ओर ले जाते हैं। इसके विपरीत घमंड, पाखण्ड, हिंसा, प्रतिशोध, छल-कपट, गुरु का अनादर, शरीर और मन की अस्वच्छता, अस्थिरता, आत्म विश्वास की कमी, इन्द्रिय विषयों की लालसा, पति, पत्नी, बच्चों और गृहस्थ जीवन में आसक्ति हमें बंधन की ओर धकेलती है। ऐसी मनोवृत्ति आत्म ज्ञान से हमें दूर कर देती है। इसलिए श्रीकृष्ण इसे अज्ञानता और अंधकार कहते हैं।